最新动态

教学年会:往届教学年会专家观点分享-周南教授

时间:2025-10-04 来源: 中国高等院校市场学研究会 浏览量:

应彭泗清教授与周志民教授的邀请,我在这里回顾我的教学生涯。

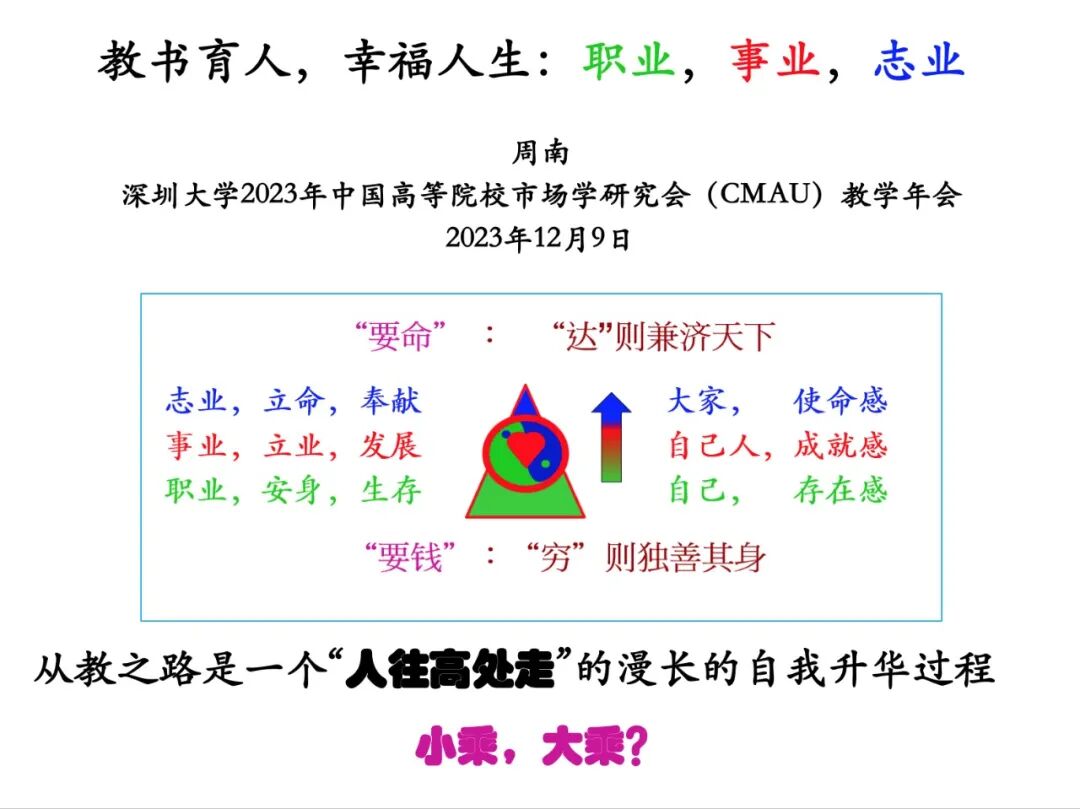

我的从教之路是一个“人往高处走”的漫长的自我升华过程,历经了从“穷则独善其身”到“达则兼济天下”的自我觉醒,从职业、事业、再到志业人生三阶段。职业阶段,我更关注自己的存在感;事业阶段,我感受到成就感;志业阶段,我拥有强烈的使命感。在每个阶段,我都遇到贵人,我感恩,也珍惜。

干一行,爱一行。1952年,我在福建古田出生。我的曾祖父是同治四年举人,祖父是宣统年间秀才,父母是1940年代大学生。我自己则是工农兵大学生,1975至1978年就读于福州大学工业与民用建筑专业,接受的是非学位教育。那时候,我从没有想过要成为大学教师。大学毕业时,由于偶然原因我被老师们留下当助教。他们是我的贵人。我对工作充满热情,认真负责。但是,单单凭此,打杂可以,水平却明显不够。面对76级学生,我深深感受到自己的学识贫乏,能“助”能“教”的很少。他们提出的问题,我心里经常没底,甚至完全答不上来。我该怎么办?

人往高处走。1980年学校举行选拔留学生外语预试,在校的助教当中,我的成绩优秀(福州大学校报,1980年12月9日)。在同事们(我原来的老师们)的鼓励、支持下,1981年我幸运地考上教育部出国研究生。1984年我读完MBA后,又读了三年,于35岁获得市场营销博士学位。这是我之后的教学人生的起点。

职业:发奋忘食,学而不厌。博士毕业后,我进入北美的大学任教。为了立足,必须过教学和研究“关”。从插队岁月开始,我就养成了不分工作日与节假日的习惯,对工作甚为投入,乐在其中。感恩有经验的同事们毫无保留的指点和帮助。我顺利拿到长聘(tenure)。

事业:与众偕行,行而不辍。从安身到立业,我的人生始有所成。博士毕业后第十年,1997年初,香港城市大学市场营销学系成立,当年夏天,我被“赶鸭子上架”,主持工作直到2009年。这是彼时商学院规模最小的学系,摆在我面前的现实是,香港中学生报考的热门本科商科专业是金融和会计,市场营销处于绝对劣势,压力不可谓不大。

“一手独拍,虽疾无声”。同事当中,唯独我连本科学位都没有,何德何能当系主任?我没有“新官上任三把火”,而是实行“无为而治”,调动大家的能动性。感恩全系师生员工,同心同德,群策群力,精益求精,持续提高教书育人的“内容”和“内涵”,结果皆大欢喜。校学生发展处处长陈启年老师曾多次在学校正式场合说:“在校园里,如果你看到面带笑容而且自信心很足(Smiling and Confident)的学生,他们很可能是市场营销学系的。”同学们知道以后,笑容也越来越灿烂,对自己的要求越来越高。教师们也越来越投入。学校的评估体系偏重研究成果,我在系里的考核偏重教学贡献。功劳永远属于大家。我设立系教学奖,每学期都表彰优秀教师。无论大环境有什么变化,小环境必须四季如春。

“上下同欲者胜”(《孙子兵法·谋攻篇》)。几年后,毫不起眼的市场营销学专业成了全校本科招生分数线最高的专业,比中学生首选的香港大学本科招生平均分还要高。一些香港最为知名的企业开始欢迎我们的学生去实习,并聘用我们的毕业生。学生们亲切地称我为“爸爸”,年轻同事也成长了起来,屡屡获得学校教学奖,大家形成了强烈的集体荣誉感和归宿感。我们都很累,但很快乐。每年开校友会时,大家总要我唱“月亮代表我的心”(孙仪词,翁清溪曲)。

教书育人,立德树人,承前启后,造福世界。2017年,我65岁退休。感恩深圳大学,邀请我加入管理学院市场营销系,又工作了三年。有什么能比跟充满理想和朝气的学生们互为师生更幸福吗?至今我仍与教过的一部分本科生保持“同学”(“一同学习”)关系,他们亲切地叫我“周同学”(见《学问人生:道德经的启示》3-1“回家,真好!”,80-81页)。一个教师,如果只顾自己“厉害”,能“厉害”多久呢?

满足感和成就感。在教书育人的生涯中,我边教边学,边学边教,其乐无穷。我只懂一点“北美”,也只懂一点“中国”。学生们,例如,在互联网时代,在很多方面比我懂得多。我要永远向学生们学习,与他们一起进步。

志业:春风桃李,教而不倦。这一境界为立业到立命的升华。生命之车驶过知天命之年,我的精力更多地从立业向立命倾斜。此“命”是“使命”之意,包括天地人三个层面,大多数跟工作考核无关,“不加分”。

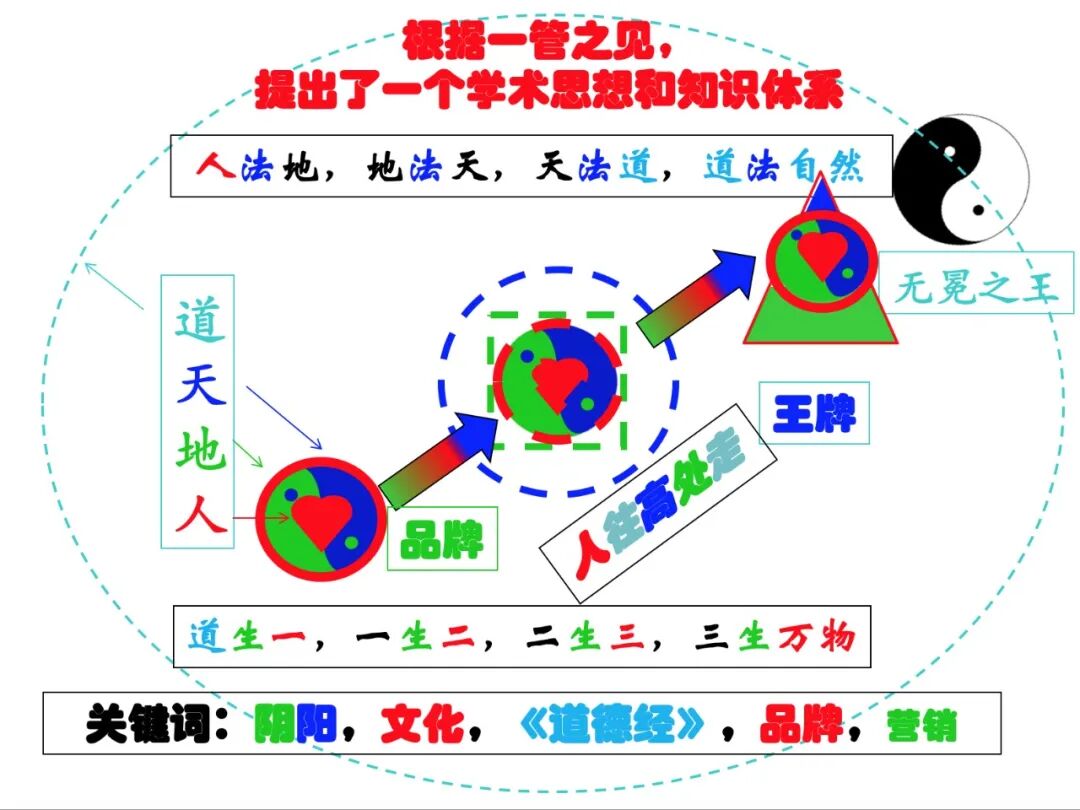

一曰“天命”,科学研究顶天,以追寻真理为理想。人法地,地法天,天法道,道法自然。我从模仿他人到内修自己,从热爱中国到造福世界。所谓“知人者智,自知者明”(《道德经》,第三十三章),绝不是目前高校评价体系看得最重的“UTD24”,而是一个受《道德经》启示独创的品牌营销思想和知识体系(品牌阴阳论:《道德经》的启示. 营销科学学报, 2024, 3(4): 144-154)。

因此,从2012年到2020年,我从60岁开始,出版了五本书:

周南(著):《千山万水:道德经的启示》,北京大学出版社,2020年

周南(著):《学问人生:道德经的启示》,北京大学出版社,2018年

周南(主编):《登山观海:146名管理学研究者的求索心路》,北京大学出版社,2016年

周南(著):《佛光山的星巴克:道德经的启示》,北京大学出版社,2015年

周南(著):《要钱还是要命:道德经的启示》,北京大学出版社,2012年

2022年5月到2023年6月,我通过线上学术讲座与年轻学者们交流,我做了83场线上讲座,平均每周1-2场。

二曰“地命”,学科发展立地,以共同进步为目标。为了推动中国营销学科的发展,我与苏晨汀老师等志同道合的同事经常去内地高校“布道”,其中与武汉大学结缘最久。以顾问身份活跃于“营销武工队”(营销·武大·工作队)。“营销武工队”是个2014年建立的学术交流微信群,初衷是延续同窗共读时养成的科研讨论习惯,成员主要是在外校任教的武汉大学市场营销与旅游管理系毕业生,目标是成为中国营销学界的一支生力军。从2015年到2023年,共举办六届“论道”。学术研讨会倡议“三好”:学好(认真进行学术讨论),吃好(自费品尝当地土特产),玩好(了解当地风俗文化)。院内外的同事们提起“武工队”,都非常羡慕我们这个风格独特、将大家凝聚在一起的学术共同体。

三曰“人命”,人才培养居中,以有教无类为原则。教育是用生命感化生命,互相照亮,一起发光。受使命感以及对教师工作的热爱驱动,我68岁再次退休至今,退而不休(retired but not tired),继续与年轻学子交流,聆听他们的心声,体察他们的困惑。他们主要是大学教师与研究生,有些通过微信认识后还未曾谋面。我还与中国高等院校市场营销学博士生联合会(简称“营销博联会”)的博士生们交流,受邀在“博联会”微信公众号发布“周南随笔”专栏,为他们“解惑”。

爱学生,做个幸福的“教育志工”。我感恩求学路上曾经受过的点滴恩泽,愿尽微薄之力,继续作育英才,我相信这也是我对我的恩师们的最好回报。我对“轰轰烈烈”、“活出精彩”已经淡然,无意“厉害”,不在意掌声和荣誉。我乐于奉献,无条件付出,不求回报,自得其乐,其乐陶陶。

我曾写过:“人生”[或“志业”]阶段堪称我人生旅途中最快乐的阶段。心之所向已经从养家糊口(“要钱”)上升到探索人生的意义(“要命”),对生命意义的“悟”已经开始慢慢超越对世俗生活的“感”,开始体会到古人“乐以忘忧”的旷达襟怀,日益自在。与学生们互为师友,共同成长,做对自己、社会和地球都有益的人,其乐悠悠,难与人说(《佛光山的星巴克:道德经的启示》3-20“香港:职业,事业,人生”130-131页,2015)

孟子曰:“得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼济天下。”(《孟子,《尽心上,第九)。我对这几句话的理解如下:未“得志”(未找到“志业”)时,修炼自己;“得志”后,兼善他人。穷则独善其身,达则兼济天下,这是一个从被动到主动的过程,也是觉醒的过程。在“穷”(“要钱”)的阶段,我侧重自我导向,为“自己”,做“必须做”,兢兢业业做好别人安排的事,努力教书、发文章,积累经验,生存下来,为“立地”。进入“达”(“要命”)的阶段,慢慢上升为“自己人”导向,做“很想做”,不单枪匹马向前冲,而是与身边的同事和学生一起,全力完成自己以为不可能的事,逐渐“成人”。

君子以厚德载物,“立地”考虑自己多,更像佛教的小乘,“顶天”考虑大家/平民多,更像佛教的大乘。“衣食足而知荣辱”,再上升为“大家”导向,做“应该做”:广纳学生,一视同仁。“大家”是所有人,不分上下,不分先后,不分校内校外,比“同事和学生”的范围更大,包括所有与自己有缘的“平民/同学”。“有钱”是幸运,“有命”才幸福。我能走到今天,靠的是“内驱力”。终生坚持。修学问道,我将继续与大家互学前行。追随内心最深处的想法,将造福他人与地球作为人生顶层目标,生命越来越有意义,幸福感也越来越强。“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”(《中庸》)(上天赋予人的品德叫本性,顺着本性去做事叫道,人们培养并遵守道叫教化)。经历千山万水之后,现在是周老爷子生命中最美妙的时刻,以“顶天”。

“莫道桑榆晚,为霞尚满天”(唐代诗人刘禹锡),面对衰老与疾病,不消极,不悲观。学问虽难成,后继定有人。“盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人”(晋·陶渊明《杂诗》)。我想对年轻学子们说:你们处于生命的春天/夏天,生机勃勃,来日方长,要有出发的勇气,更要有坚持的信念和毅力。感恩时代,继续前行。

今天在场的每一位各位都是我的贵人。我感恩、珍惜。

特别感谢吴月燕协助我将演讲PPT整理成文。